|

多彩的音符

—记旅美画家甘锦奇

第一次看到甘锦奇的油画是一幅指挥前卡拉杨的肖像画,五分之四的版幅是被蓝色块浅浅厚厚地涂沫着,画稿底部则是精华所在:卡拉杨仰天而视,

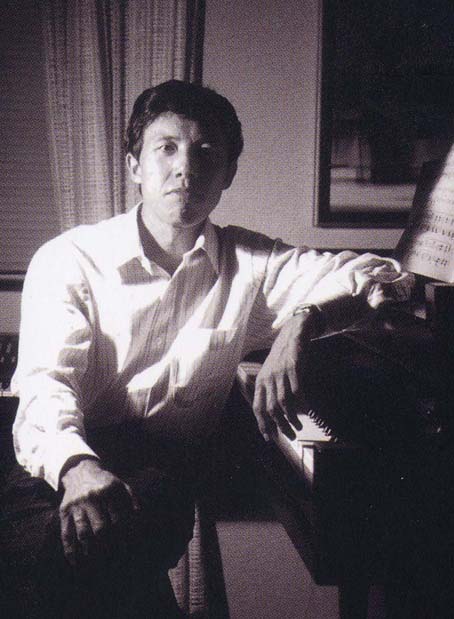

第一次见到甘锦奇是在上海大剧院画廊里。俞璟璐女士郑重地向我推荐了他的作品,我们握手时都感到一股热流在互相传递。谦和、严谨、不苟言笑,含蓄、友善、更显始终如一。那天我们谈了很久,大有相见恨晚之意。他才比我小几岁,但一路风雨经历却不少,年轻时曾北上安徽淮北修地球,苦闷之余跑到河边拉小提琴消愁。凭着这一技之长,考上了庐山文工团,鬼使神差,一双拉提琴的手对绘画又产生了兴趣,竟然考上了浙江美术学院,从此一发不可收,在这条路上走得更远了。80年代末,甘锦奇只身跑到美国学习绘画艺术,平时边上学,边靠卖些作品勉强糊口。“多少年的自视甚高,孤芳自赏,就是没有人要你的画。”甘锦奇回忆起那段时间,总是自嘲说:“这就是市场经济的残酷。”他想过放弃,后悔走上这条路,悲观彷徨时就一次一次地拉起小提琴排遣,在琴声中,他想得到释放,找到转机。没想到二十年来一直抚慰他心灵的小提琴又给了他一个第二次艺术生命,一个大胆的想法在琴声中涌现:何不尝试将有名的演奏家、音乐家用油画的方式表现呢?第一次尝试,他请来一位钢琴家做模特,作品在西方的油画技法中巧妙地糅合了抽象元素,经典而时尚,传统又不失创新。在色彩上,让块面的铺陈与写实的细腻有机地结合,充分调度出舞台灯光的特殊美学效果,使整个作品虚实交融,栩栩如生。看着这幅画,人们会屏住呼吸,静静地欣赏这多彩的音符,就犹如置身于艺术殿堂,正在聆听钢琴家的演奏。用一鸣惊人,一夜成功来形容当时甘锦奇在画界的情形并不为过。从此,甘先生就潜心朝着这个“狭窄的艺术领域”发展,并在不断地提升。一位位音乐大师从他的画作中走来,他们中间

第一次和甘锦奇合作是在上海音乐厅。2004年夏天,我在音乐厅的平移工地现场接待了他,带着他从尘土飞扬的地面走到了四楼,详尽地向他描述了这座建筑的历史和前景。在巴洛克风格的大厅时,我们细细抚摸着伸向高空的立柱,沿着回廊我们娓娓诉说着上海音乐厅的文化沉淀和艺术布局。我们甘锦奇表达了自己的心愿,希望能够让充满动感的艺术作品永远陈列在大厅的两侧。曾经这里悬挂的是中国音乐家冼星海、聂耳的肖像画,上海开放了,更是一座国际化的大都市,我们妥善地珍藏原来的作品,希望有更多的中外音乐家的形象音乐殿堂中。我缓缓地说着想法,甘先生静静地听着,并没有作声,但从他凝重的眼神里,从他细心丈量比划的动作中,我知道他一定会为此出一份力的。果然,没多久,甘先生从美国寄来了两幅小样稿,一幅是大型交响乐,一幅是民乐合奏,中西兼具,与我心中的设想竟不谋而合。

第一次见到甘锦奇先生的一脸笑容是去年的11月,甘先生专程来上海看看自己的作品,他一扫往日不苟言笑的模样,笑得十分灿烂,畅快。我知道,这是因为他终于实现了他的梦想和诺言

— 为上海敬献一幅自己的作品。

(写于2005年3月20日)

|

|

|

|

|

一束灯光把指挥家的面庞入木三分地凸显出来,卡拉杨满脸皱纹,眼神深邃,银发熠熠,指挥棒紧握在手,三分喜悦,七分疲惫的神情呼之欲出。画家除了能抓住人物本身的特征外,更大的本事是还十分了解舞台的情景和灯光的处理,又十分细微地观察了一位艺术家在舞台上的状态,如果不是搞音乐出身的画家,那就很难做到这一点了,这也正是一位出色的油画艺术家的神奇功力所在。

一束灯光把指挥家的面庞入木三分地凸显出来,卡拉杨满脸皱纹,眼神深邃,银发熠熠,指挥棒紧握在手,三分喜悦,七分疲惫的神情呼之欲出。画家除了能抓住人物本身的特征外,更大的本事是还十分了解舞台的情景和灯光的处理,又十分细微地观察了一位艺术家在舞台上的状态,如果不是搞音乐出身的画家,那就很难做到这一点了,这也正是一位出色的油画艺术家的神奇功力所在。 有马友友、伯恩斯坦、小泽征尔、苏菲·穆特

……

有马友友、伯恩斯坦、小泽征尔、苏菲·穆特

…… 看着这两幅画稿,丁绍光先生当年为上海大剧院开张而昼夜赶绘大型壁画《艺术女神》的情景不由得浮现在我的脑海中。大洋彼岸的艺术家们,他们是多么兴奋地看着祖国一天天繁荣昌盛,他们又是多么无私这想为自己的祖国作些什么。当甘先生在画布上勾勒出最后一笔,他如释重负,激动地打了长途电话给我,那喜悦之情我在大洋的这边也能感受得到。为了能在

看着这两幅画稿,丁绍光先生当年为上海大剧院开张而昼夜赶绘大型壁画《艺术女神》的情景不由得浮现在我的脑海中。大洋彼岸的艺术家们,他们是多么兴奋地看着祖国一天天繁荣昌盛,他们又是多么无私这想为自己的祖国作些什么。当甘先生在画布上勾勒出最后一笔,他如释重负,激动地打了长途电话给我,那喜悦之情我在大洋的这边也能感受得到。为了能在